お酒を販売したい!一般酒類小売業免許の取得方法

「インターネットでお酒を販売したい」「お店で日本酒を提供したい」そうお考えの事業者様にとって、避けて通れないのが酒類販売業免許の取得です。

この免許は、お酒を販売するため必ず必要な国の許可です。しかし、「申請が複雑でよく分からない」と悩む方も多いでしょう。

そのため、今回は一般酒類小売業免許の取得方法の基本から、失敗しないためのチェックポイントまでを分かりやすく解説し、スムーズな事業開始をサポートします。

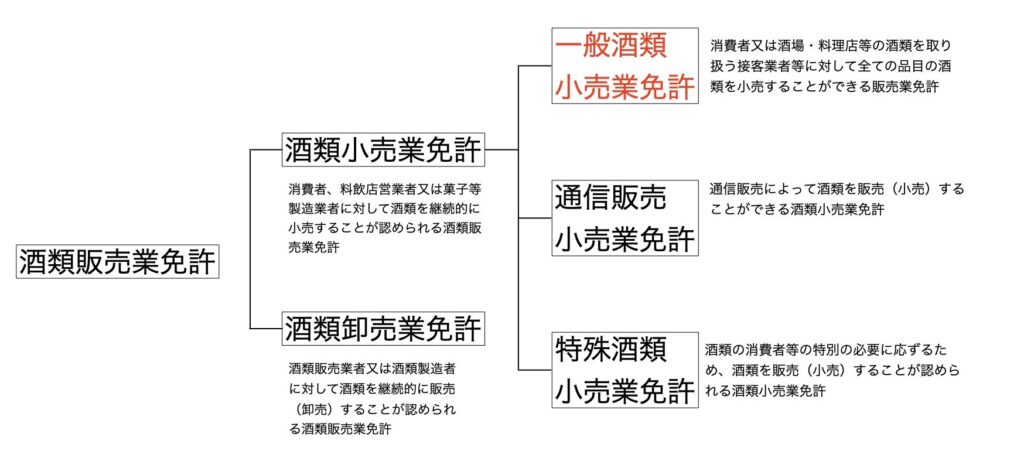

まず知るべき!酒類販売業免許の種類

お酒を販売する場合、法律に基づき国から正式な許可である「酒類販売業免許」を取得することが法律で義務付けられています。

免許が必要な場所と対象

「お店ごと」に必要:免許は、お酒を売る場所ごとに取得しなければなりません。例えば、本社でお酒を売る許可を持っていても、新しく支店でお酒を売る場合は、その支店でも申請し免許を取得する必要があります。

申請先:販売場がある場所を管轄している税務署長に申請します。

一般酒類小売業免許

「一般酒類小売業免許」:これは最も基本的な免許で、店舗で一般のお客さんや、バーやレストラン(接客業者)に対して、原則として全てのお酒(品目)を小売できる免許です。

申請の要件

酒販免許の「人的要件」(誰でも免許が取れるわけではない)

酒類販売業免許を申請する人(または会社の役員)は、過去の違反行為や税金の支払い状況に関して、以下のすべての条件をクリアしている必要があります。

1. 過去の免許取消しと関わりに関する制限

免許取り消し経験がある場合(本人): 過去に酒販免許や製造免許、アルコール事業の許可を取り消されたことがある場合、取り消しから3年を経過していること

免許取り消し法人の役員だった場合: 過去に免許を取り消された会社の役員だった人も、その会社が取り消されてから3年を経過していること

2. 税金に関する制限

税金の滞納処分: 申請する前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分(差し押さえなど)を受けていないこと。

税金に関する罰則: 国税や地方税に関する法令に違反し、罰金刑や通告処分を受けた場合、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること

3. その他の刑罰・犯罪に関する制限

飲酒・風営法などによる罰金: 未成年への飲酒提供に関する法律や、暴力団関連法、特定の刑法犯罪(暴行、脅迫、背任など)により罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること

禁錮以上の刑: 禁錮以上の重い刑に処せられた場合も、刑の執行が終わるなどしてから3年を経過していること。

4.場所的要件を満たしている

お酒の販売している場所が、他の事業と明確に分離されていること。

5.経営基礎要件

申請者が、お酒の販売事業を継続的かつ適切に遂行できる、安定した経営基盤と能力を持っていること。(現に税金を滞納している、銀行取引停止処分を受けた、実質的な債務超過、連続した大きな赤字等がないか)

6.需給調整要件

申請者に免許を与えることで、酒類の需給の均衡が維持できなくなり、消費者に不利益が生じるおそれがないこと

申請の方法

一般酒類小売業免許の申請は、酒税法令に定められた事項を記載した申請書、証明書類等を免許を受けようとするお店の所在地の税務署長に提出して行います。(e-Taxでも申請できます。)

酒類業組合法上の義務

酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律により、次のような義務が課されています。

1 酒類販売管理者の選任義務

2 酒類販売管理者選任の届出義務

3 酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務

4 標識の掲示義務

5 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守

まとめ

一般酒類小売業免許」は、店舗ですべてのお酒を小売販売するために必須の国の許可です。スムーズな事業開始のためには、免許の要件をクリアすることが不可欠です。開業後の義務も正しく履行することが、酒類販売事業を成功させるための第一歩です。複雑な手続きは、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。