山の中は一見「無人地帯」に見えますが、一定の条件を満たすと、特定飛行にあたり、飛行申請はもちろんのこと、立入管理措置が必要となります。山中飛行における立入管理措置の真の必要性と、許可申請を円滑に進めるポイントを解説します。

立入管理措置の基本定義

立入管理措置とは、ドローンが墜落・接触した場合に、飛行を行う者とその関係者以外の人に危害を与えないよう、飛行経路及びその周辺への立ち入りを制限する措置のことです。

具体的には、補助者を配置すること、コーンやロープでの区画を作ること、看板の設置などがあります。

山中飛行で絶対確認すべきポイント

山の中は誰もいないように見えますが、特定飛行にあたるのか注意が必要です。

山小屋、登山客との距離が30m未満になる可能性はあるのか?

目視外飛行になることはないのか?

夜間の飛行になるのか?

人口集中地区(DID)ではないのか?

その他の特定飛行に該当していないのか?

以上を確認する必要があります。特定飛行にあたる場合は、立入管理措置が必要になります。しかしながら、街の人通りのある場所ならいざしらず、特定飛行とはいえ、山の中で立入管理措置を厳格におこなうことは困難なことも考えられます。

第三者が存在する可能性が低い場所

国土交通大臣の承認が必要な特定の飛行方法(カテゴリーⅡ飛行)を行う際、飛行経路の設定には基準があります。

補助者を配置せずに特定飛行を行う場合、飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所を設定することが基準とされています。

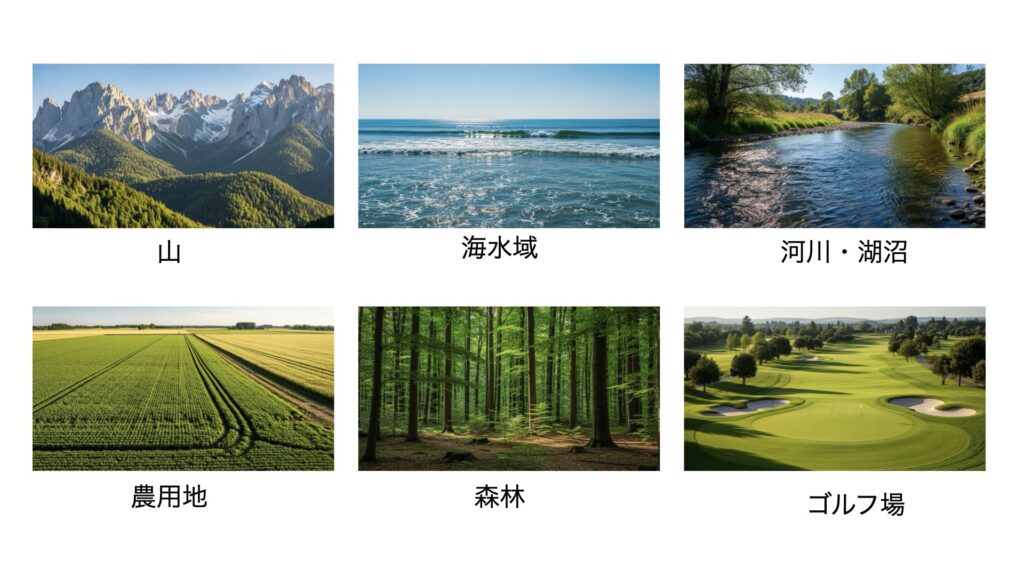

この「第三者が存在する可能性が低い場所」には、具体的な例として以下の場所が想定されています。

山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の目視外飛行を行う場合について次のように記載されています。

c)補助者を配置せずに飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。ただし、4-3-2(3)b)に示す方法により、第三者の立入りを制限することが可能な場合は、この限りではない。

また、災害等により人が立ち入れないなど飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低い場合であって、飛行させようとする経路及びその周辺を現場確認すること並びに第三者の立ち入りを管理することが難しい場合には、エ)~カ)についてはこの限りではない。

ア)飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所を設定すること。ただし、飛行経路を設定する上でやむを得ない場合には、 幹線道路・鉄道や都市部以外の交通量が少ない道路・鉄道を横断する飛行(道路・鉄道の管理者が主体的又は協力して飛行させる場合は、この限りでない。)及び人又は家屋の密集している地域以外の家屋上空における離着陸時等の一時的な飛行に限り可能とする。

以下省略

引用:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

まとめ:山中で立入管理措置は必要か?

山中での無人航空機の飛行について、第三者が存在する可能性が低いと認められる場所(山など)を選定した場合、飛行の形態によっては、第三者の立ち入りが極めて低いことを前提に、特定の立入管理措置の実施が緩和または除外される場合があります。

ただし、これは立入管理措置そのものが不要であるという意味ではなく、あくまで第三者に対する安全確保のため、リスク評価に基づいた適切な運航管理体制の構築や、飛行前の経路確認(障害物件等)、不測の事態への対応策(緊急着陸地点の選定) など、飛行の安全を確保するための体制は継続して必要となります。

「ドローンに関する相談がしたい」「手続きが複雑すぎて手に負えない」という方は、当事務所が運営しているホームページ「埼玉のドローン支援サイト」からお気軽にご相談ください。