「相続」と聞くと、「よくわからない」「複雑そう」といったイメージをお持ちではないでしょうか?相続は人生で何度も経験しないため、いざ自分の身に降りかかると、どう処置していいのか戸惑う方がほとんどです。特に、亡くなった方が遺言書を残していた場合、その内容をめぐって親族間でトラブルになるケースが少なくありません。次女が親を献身的に介護していたにも関わらず「長男に全財産を相続させる」といった内容の遺言書があった場合、それに従うしかないのでしょうか?

「遺留分」とは?法定相続人に認められた最低限の権利

結論から言うと、答えは「ノー」です。

日本では、法定相続人に対して、遺言書の内容であっても侵害することのできない、最低限の遺産を受ける権利が法律で保障されています。この権利が「遺留分」といわれるものです。「遺留分」は、遺された家族の生活を保障し、公平性を保つための制度と言えます。

では、誰が「遺留分」を請求できるのでしょうか?

遺留分を請求できるのは誰?

「遺留分」を請求できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、以下の3つのパターンがあります。

- 配偶者

- 子(子がすでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属)

- 親(子がいない場合は祖父母などの直系尊属)

兄弟姉妹は遺留分の権利がないため、遺言書で相続分がない場合ても、遺留分を主張することはできません。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用:e-GOV「民法」

遺留分はどれくらいの割合?

遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせによって異なります。

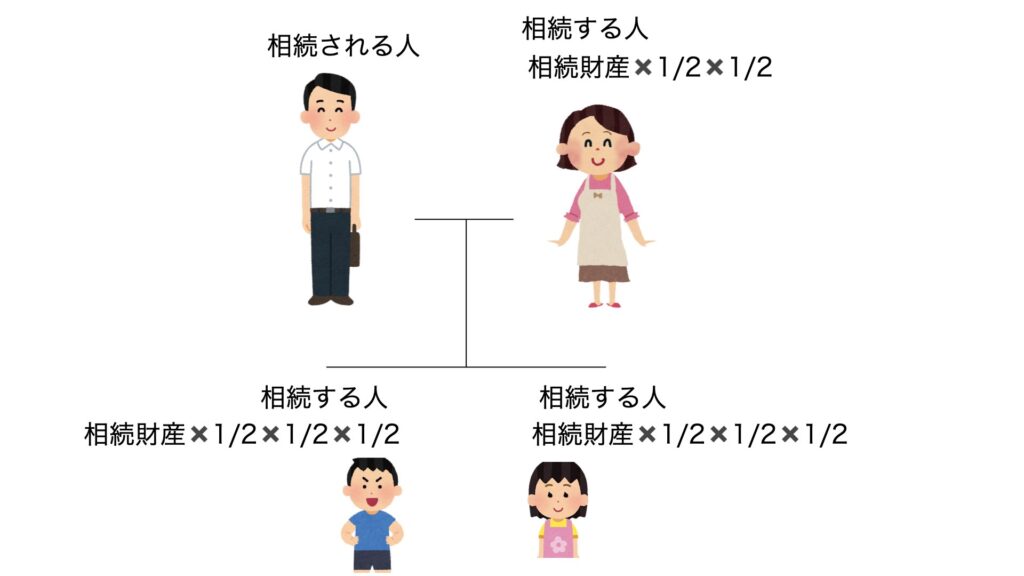

- 配偶者と子二人が相続人の場合:配偶者4分の1と子、それぞれに全財産8分の1

- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者に全財産の3分の1、親に全財産の6分の1

- 配偶者のみが相続人の場合:配偶者に全財産の2分の1

- 子一人のみが相続人の場合:子に全財産の2分の1

遺留分の計算は非常に複雑です。財産の評価方法や特別受益(生前贈与など)の有無によって、遺留分の金額は大きく変動します。

配偶者と子二人が相続人の場合の例

遺留分侵害額請求の期限

「遺留分」を請求することを「遺留分侵害額請求」と言います。

この請求には時効があります。相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)と、遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年以内に行う必要があります。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

引用:e-GOV「民法」

まとめ

相続手続きや遺留分侵害額請求は、専門的な知識と多くの時間が必要です。

- 遺留分の正確な計算がわからない

- 必要書類の準備が大変

このようなお悩みをお持ちの場合は、一度専門家にに相談することをお勧めします。